La papeterie à Froideconche

Pour de nouveaux besoins, il fallait une production nouvelle, aussi vers 1450, plusieurs vieux moulins qui tournaient tirèrent de leur sac une autre mouture et se transformèrent en moulins à papier.

L’implantation de cette industrie à Froideconche, la 3ème en Franche-Comté est due à l’initiative du Cardinal Jouffroy, abbé de Luxeuil. En 1466, il autorisait 2 Piémontais de Casal Michel Vauquier et Martin Coustel à bâtir sur le Breuchin. Ils s’installèrent au nord-est de Froideconche , sur une dérivation de celui-ci . Les bâtiments de l’ancienne scierie, place de l’église occupent l’emplacement de la première papeterie en Haute-Saône. Ils bénéficièrent d’un monopole de fabrication pendant 20 ans. Le marché durait toujours, mais dès 1499 Froideconche en comptait deux, celle du haut construite naguère par les piémontais, puis exploitée ensuite par Jacques Bon, celle du bas, construite par Jean Pusel et rétrocédée à un nommé Dimanche. Les ouvriers papetiers de Froideconche étaient embauchés à l’année au gain annuel de 20 francs suivant leur qualification outre la nourriture et un habillement complet tous les 2 ans.

Leur matériel était sommaire, l’axe de la roue était muni de cames relevant des maillets. Ceux-ci trituraient les chiffons dans une cuve où « le leveur » plongeait sa forme. C’était un châssis de bois garni d’un treillage en fil de laiton, qu’il relevait couvert de pâte qui coagulait aussitôt.

Le papier fabriqué à Froideconche se reconnaissait à ses filigranes

Le cardinal Jouffroy donna pour filigrane aux produits de Froideconche, l’écu de son abbaye : un sautoir formé de la rencontre d’une clef et d’une épée, d’une crosse en pal ou d’un Saint Pierre assis, tenant les clefs du ciel et coiffé de la tiare, tel que le représente encore une statue fort ancienne que l’on peut trouver dans la basilique de Luxeuil, transept nord, ou d’une tête de bœuf sommée d’une étoile.

Enfin en 1606 le mot «Bon » (nom d’une dynastie de papetiers) était inscrit dans un cœur ou une rondache échancrée. Jacques Bon avait ainsi donné naissance à une dynastie qui se perpétua plus d’un siècle.

Les archives du Doubs possèdent le livre de raison d’un certain Pouillet également papetier à Froideconche entre 1604 et 1608.

La région ne suffisait pas à l’écoulement de sa production. Périodiquement, il se rendait aux foires de Faucogney, Remiremont, Lure, Conflans, transportant sa marchandise à dos de mulet.

« Ce dernier indiquait par exemple qu’en 1608 la neige atteignit à Froideconche la hauteur d’un homme. »

Les 2 papeteries du village fonctionnaient normalement au début du XVIIème mais elles disparurent au cours des troubles de la guerre de trente ans.

Moulin du Haut, Mairey

En 1864, Cardot et Baudouin, construisirent une papeterie au lieu- dit de « La Zouzette. Elle était alimentée par « le Courberupt », petit ruisseau séparant Luxeuil de Froideconche. Ruinée l’entreprise fut reprise en 1873 par Geiger, papetier alsacien . Comme tous ses confrères, il ne put résister à la concurrence du papier chimique et arrêta son entreprise en 1887.

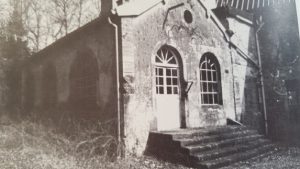

Ancienne usine Balland ( la Zouzette) Delagrave « la Corveraine »

Ancienne usine Balland ( la Zouzette) Delagrave « la Corveraine »

Dans l’un des moulins Delagrave de la Corveraine, on trouve en 1871, une papeterie dirigée par Auguste Gunter de Cernay. Cet industriel avait quitté l’Alsace après la guerre de 1870 pour prendre la direction d’une usine de la société Morel et Motsch, établie en territoire français à Froideconche , cette activité dura 2 ans puis associé au sieur Ganeval, Gunther fonda vers 1875 à la Corveraine une première fabrique de tubes en papier pour filature.

Bibliographie :

- La mémoire de l’industrie: de l’usine au patrimoine Jean Claude Daumas

- http://www.culture.gouv.fr

- La Franche-Comté à la charnière du Moyen Age et de la Renaissance, 1450-1550 publié par Paul Delsalle,Laurence Delobette

- L’Industrie du papier dans les hautes vallées Francs-comtoises du XVème au XVIII ème siècle par Jules Gauthier archiviste du Doubs

- Luxeuil et la vallée du Breuchin Bernard Desgranges

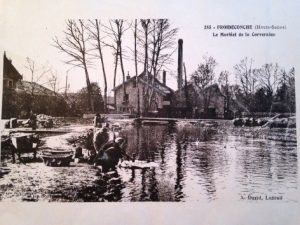

Dans certaines communes, les femmes utilisaient les lavoirs gratuitement, dans d’autres, elles devaient payer un droit.

Dans certaines communes, les femmes utilisaient les lavoirs gratuitement, dans d’autres, elles devaient payer un droit.

Les lavoirs sont un élément important dans la promotion de la santé publique et de l’hygiène. Ils ont contribué au progrès et au bien-être de la population en simplifiant, un peu, le travail des femmes. La lessive étant une tâche exclusivement féminine, le lavoir était un lieu de sociabilité exclusivement féminin. On estimait souvent l’importance d’un village au nombre de lavoirs qu’il possédait.

Les lavoirs sont un élément important dans la promotion de la santé publique et de l’hygiène. Ils ont contribué au progrès et au bien-être de la population en simplifiant, un peu, le travail des femmes. La lessive étant une tâche exclusivement féminine, le lavoir était un lieu de sociabilité exclusivement féminin. On estimait souvent l’importance d’un village au nombre de lavoirs qu’il possédait. Il subsiste toutefois de nombreux témoignages de ces styles architecturaux. A Froideconche, nous pouvons répertorier 6 lavoirs et de nombreuses planches à laver.

Il subsiste toutefois de nombreux témoignages de ces styles architecturaux. A Froideconche, nous pouvons répertorier 6 lavoirs et de nombreuses planches à laver.

LE CONSEIL MUNICIPAL

LE CONSEIL MUNICIPAL  Sylvie GAVOILLE : 1ère Adjointe, déléguée aux affaires scolaires , à la communication, au fleurissement , à la gestion du personnel administratif et des écoles

Sylvie GAVOILLE : 1ère Adjointe, déléguée aux affaires scolaires , à la communication, au fleurissement , à la gestion du personnel administratif et des écoles Claudette FAIVRE- BAZIN Adjointe aux associations, à la culture et au patrimoine, conseillère communautaire

Claudette FAIVRE- BAZIN Adjointe aux associations, à la culture et au patrimoine, conseillère communautaire Nicolas NURDIN : Adjoint aux services techniques et à la gestion du personnel technique, conseiller communautaire.

Nicolas NURDIN : Adjoint aux services techniques et à la gestion du personnel technique, conseiller communautaire. Daniel CAILLET : Adjoint à gestion de l’étang communal, aux fêtes et cérémonies à la sécurité et à la défense.

Daniel CAILLET : Adjoint à gestion de l’étang communal, aux fêtes et cérémonies à la sécurité et à la défense.

Pierrette DECHAMBENOIT

Pierrette DECHAMBENOIT Stéphanie JEANDESBOZ

Stéphanie JEANDESBOZ

Bulletin municipal n° 3

Bulletin municipal n° 3